НА ЭКСПЕРТИЗУ

бессмертным веничкой:

«сблевать я, может, и не сблюю,

но уж стошню – точно»

и от лукьянова, и от михайлова…

Константин Кузьминский

Во избежание

кишечно-желудочного заболевания от употребления в пищу воздержался и,

воспользовавшись гигиеническим пакетом, отнёс в лабораторию 37-й поликлиники.

из письма а.гиневскому (случайно

найденного):

«… михайлов, зараза, тож: надо ж РАССКАЗ о цюпе и

лукьянове, а он – по 3 строчки на рыло, к «бессмертным» стихам и гравюрам

а я вот сейчас перечёл аглицкий вариант про цюпу –

джон наринс гений

он там лет 7 тусовался в питере, сейчас учится в

калифорнии (то на юриста, то на слависта)

и он же перевёл пакистно набокова, «оглянись на

арлекинов», издеваясь над русским языком так же, как тот издевался над

английским

тогда он мне не дал весь перевод, только цитатку,

теперь обещал весь

а мышь сейчас накормила меня бараниной с гречкой

(и гусьим жиром), вумат

и возится с желудком

а у её самой живот болит, непонятно

похоже, от суши

к гостям вчера мышь приготовила суши, но рис

разваливается (не тот), съели, однако ж

рыбка эта лежала в морозилке к вашему приезду, но

вы какие-то были не банные, не сушеедные (особенно толик с ленкой)

а и раков вовсе даже Шевчук съел…»

(22 ноября 2002)

поетический «комментарий»:

|

ЦОНЕТ ЦЮПЕ

михайлову, цюпе, лукьянову

карацюпа цюпа и цюрюпа

как царапает и циркуль цангу рвёт

но лакуной в сборнике купюра

цапли лиловатой мягкий ворс

о лукойле! – клюковкой лукьянов

маковкой и тыковкой церквей

на безбрюшьи голубой лагуны

моховые днища кораблей

цугом щуп громовый за цугундер

цеденбал из сисек цедит молоко

за ургой в урмане уренгая

цюп-цюп-цюп сзывает маленков

цо да цо – а сицкари далеце

в пскове на прасковье пескари

и стрелок в неясное не целит

и ликстанов машку липскерову зрит

не угри

не угры спозаранку

лугом окалмыченным ползут

ищут сладку луковку саранку

боком отрыгается паслён

цюпа цюпа цто зе крылья смяты

вервием подвязано пальто

чёрные горячих рук стигматы

о косяк в дверях убившийся пилот

лук лукьянов натягает турий

и стрелу калёную – в полёт

в облаке славяно-финских гурий

выступает витязь полуэкт

и полкан и полуконь игривый

гривою нечёсаной трясут

белые по чёрному извивы

и сосёт таранку лёня тарасюк

о валгалла бешеных введений

валга волга волка (валка*) и козла

на усах поспешно индевеет

новгородский купол колизей

в зле и зольи прятаны уголья

на уколе нитяной иглы

ольга оболгёт или ухолит

в ухе назревает мангышлак

шило лыком в кочеток плетенья

в чугунок прищуром на углу

цюпа мой бездомный и патлатый

говорит лукьянову:

угу

коли толя глебу не клебанов

колобком и хлевнером в хлеву

и простым но знатным кегельбаном

проскакал по тихому холуй

пропорскал по тихвину и пскову

заточив мол чащие мечи

это цюпа дланью мнёт подкову

а лукьянов луково молчит

/30 сентября 1997 – 31 марта 1998/

|

(*) «человек человеку – валк»

«валка ноги кормят»

(поговорки об издателе габби валке)

остальные персоналии тоже подлинные

включая женю хлевнера

и иных

(тот же мудозвон мангышлак-магаршак)

привложение:

ЦЮПА ПО-АГЛИЦКИ

…как смутно соображаю, это писал – тоже я (поскольку коллекционер №1

русского неофициального искусства Нортон Т. Додж – за треть и более столетия –

по русски так и не выучился…)

и пришлось изложенное (написанное?.. вряд ли…рассказанное?..) мною, плюс

немногий газетный материал – передать в обработку Джону Наринсу, фиансе или

поклоннику жены Ю.Милославского Елены Сарни, а также злокозненному переводчику в

зад на русский – англоязычного романа Набокова «Оглянись на арлекинов», где он

вволю напотешился, уродуя русский язык – как Набоков уродовал – аглицкий

кусочек перевода где-то завалялся у меня в «Сиренах» (или в «поэме

АДА»?..)

но про Цюпу было писано им на туземной мове – и своих оборотов я в этом

тексте не нахожу

послал в перевод поэту Саше Когану из Пятигорска, может он переведёт

покамест же ограничимся аглицким текстом

(7 февраля 2008)

Anatolii (Adolph) Konstantinovich Tsupa

<и далее три

c половиной страницы английского текста>

Толя Цюпа

ЦЮПА ПО-РУССКИ

Максимальный рассказ о ТОЛЕ ЦЮПЕ…

скорее всего не обрадует ни Нортона, ни тебя, ибо окажется рассказом о Толе

Михайлове.

Уже имеешь набросанную мною РЫБУ, шесть лет назад

фаршированную «по-аглицки».

Для подкрепления МОНОЛОГАМ не помешал бы и

обратный перевод (так что можешь по моей просьбе Сашу Когана поторопить).

…написанный языком человеческим, без

выкрутасов (с выкрутасами пишу я)

Наши выкрутасы

Кузьминскому можно позавидовать: свои

выкрутасы он выблёвывает играючи. А я свои выкрутасы выхаркиваю кровью.

… о связях ТОЛИ с художниками и поэтами

Помню, в середине 60-х, какой-то гондон, и

вроде бы из художников, как-то непочтительно косо прищурился на Толю в

общественном туалете (а дело было ещё в Москве на Толиной выставке):

оказывается, чтобы судить о творчестве художника, совсем не обязательно видеть

его картины, ему, например, вполне достаточно посмотреть, как человек ссыт; так

вот, этому гнусу почему-то не понравилось, как выглядят на фоне расстёгнутой

ширинки Толины пальцы.

На предварительный просмотр был приглашён

самый крутой (по тем временам) критик ЛЁВА АННИНСКИЙ.

Про Толины работы Лёва написал в журнале СМЕНА статью.

Тираж – два миллиона экземпляров.

Я прилетел из Магадана и рассказываю Лёве про

Вадима Козина.

В квартире у Козина примерно штук 50 домашних кошек. Кошки

выполнены из фарфора и стоят на рояле.

Любимцу товарища Сталина я забодал ПЕВЦА и

СОБАК.

Клювом в колымское небо магаданский соловей

выводит контральто меж двух подмосковных берёз. На берёзах нотные знаки. Собаки

сидят на снегу и воют на луну.

Лёва недавно прилетел из Парижа и рассказывает

мне про Жана Марэ. Жан Марэ – председатель парижского клуба французских

гомосексуалистов.

Комиссию по выдвижению Толиных работ на

вернисаж возглавлял особист по фамилии ЖУР, и Валя сразу же придумал новое слово

– ЖУРЬЁ.

Запомнилось, как на одной из выставок пьяный

Саша Алшутов костерит «мандавошку» Юнну Мориц – за то что «падла» пустила слух,

что Саша – стукач.

САША АЛШУТОВ

(урожд. Бейлин)

1936 – 1999

Вспоминая свою «тревожную молодость»,

сентиментальная Лидуха восторженно цитирует Сашу:

Южно-Сахалинск!

Вьюжно-Сахалинск!!

Снежно-Сахалинск!!!

Нежно-Сахалинск…

АЛШУТОВ И ГЛЕБ

Однажды я у Глеба спросил:

- А как ты, Глеб, относишься к Саше Алшутову?

И Глеб ответил:

- Поэт.

И однажды спросил у Саши:

- А как ты, Саша, относишься к Глебу

Горбовскому?

И Саша ответил:

- Короед.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Дружил с Володей Буковским и где-то (в районе Ялты?)

подрался с Аксёновым.

Хвалился: разукрасил Васе хлебальник!

В клозете ЦДЛ на стене оставил исторический

след: «И вы не смоете всем вашим чёрным кофе…»

Служил с Толей в одном полку и был в Толином

экипаже воздушный стрелок.

На Толиной выставке стрельнул у меня три

рубля.

И всё-таки Глеб оказался прав, и, в

подтверждение этому, Саша ещё в начале 60-х написал стихотворение

|

НЕГР

В.Лукьянову

Негр идёт

через Цветной бульвар

через ветреный

морозный вечер;

пробирает негра до белья

разгулявшийся московский ветер.

Жгут лицо снежинки, как москиты,

плечи негра – в снежной пелене,

и ему

не улыбаются

москвички,

потому что это

белый негр.

Не из Камеруна,

не из Ганы,

он спешит через колючий снег.

Гулкий камер-юнкер

и изгнанник

с пьедестала

смотрит негру вслед.

Завязав метелью

бронзу горла,

смотрит,

и ему

понятно всё:

ртутная, несказанная горечь

трудных и выскальзывавших слов…

взгляды дворников

из тёмных подворотен…

встречных любопытство через верх…

почему

им белою вороной

кажется идущий человек…

Белоснежным торжеством повальным,

снегом на голову,

шляпы покривив.

Негр идёт.

Идёт в кольце бульварном.

С каплей

крови Пушкина

в крови.

|

А вот Лидуха, наперекор всем

своим супостатам (что, насолив ей в надежде оттянуть от Глеба часть публики, в

день его юбилея развесили по всему городу афиши «специально устроенного» в эти

же часы концерта Городницкого), неожиданно меня покорила.

Я припёрся к ней в коммуналку и, помимо

кассеты со своими мелодиями на тексты Глеба, подарил ей Валин «Белый снег».

…И вдруг, чуть ли не в четыре часа утра, ко

мне звонок – и оказалось, Лидия Дмитриевна.

Ну, думаю, всё: во имя спасения Русской

земли сейчас продолжит наш диспут «Над вечным покоем».

Но вместо этого она мне вдруг и говорит:

- Я, - говорит, - Толя, за эту книжку вам

бесконечно благодарна!

Оказывается, с Валентином Лукьяновым её должны

были познакомить ещё на Сахалине; но что-то там не сложилось.

Но она о Вале и тогда уже знала и была о его

стихах самого высочайшего мнения. И подаренный мной «Белый снег» это подтвердил.

И, вспоминая «Вьюжно-Сахалинск», чуть ли ни

всю ночь проревела.

А на Колыме, могу засвидетельствовать, что

магаданские художники Толю недолюбливали за то, что я своими гравюрами испортил

им всю малину (местных «первачей» вдруг перестали покупать), и на партийном

собрании составили петицию в компетентные органы, и те, в свою очередь,

инициировали в «Магаданской правде» обо мне фельетон.

Но Толю голыми руками не возьмёшь; и у меня

сохранилось от него ЗАКРЫТОЕ ПИСЬМО кочегару Михайлову, заканчивающееся словами

кочегара не очернить, написанное в мою защиту в ответ на моё ОТКРЫТОЕ (в

комитет государственной безопасности), которое во время профилактической беседы

всё высовывал мне из ящика стола (и снова задвигал ящик обратно) товарищ

Горбатых.

Могу ещё рассказать, как (после выхода

фельетона) меня зауважали на пилораме плотники, а киоскерша, узнав, что я

главарь банды (пришлось показывать ей паспорт), хотя фельетон (после штурма

киоска) уже и закончился, тут же мне отслюнила целую кипу из-под прилавка.

И как я носил Толины гравюры на экспертизу в

прокуратуру и, наколов уволенного потом за потерю бдительности фотографа

(получившего от прокурора задание засветить на меня компромат), все 42 гравюры

благополучно унёс «на консилиум специалистам» и, когда пришёл за оставленной по

запарке указкой, товарищ Закевич с багровой харей и с воплями «пошёл вон…»

в припадке бессильного гнева затопал на меня ногами.

И как потом объяснял товарищу Горбатых и «кумпании»,

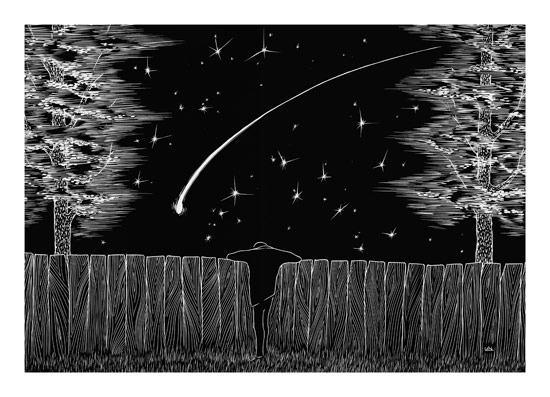

что означает на Толиной гравюре комета и как самый из них миловидный

(теперь это мой любимый персонаж с кликухой Мордоворот) чуть ли не со слезами от

хохота предлагал мне подать на комитет государственной безопасности в суд и всё

держался за живот (а вы подайте… подайте… видите, как мы тут все дрожим…)

И как, улетая с Колымы насовсем, я собирался

подарить «Мальчика с одуванчиками» Андрею Амальрику, и начальник лаборатории, в

которой Амальрик работал, так разволновался, что с перепугу «перепутал» номер

дома: дал номер 32, а на Марчиканском шоссе такого номера нет (и если зачем

давал, то скажет, перепутал нарочно, а если почему не дал, то значит перепутал

я); я звонил ему по пьянке ночью, а ему отчитываться на ковёр только утром.

И Валя потом всё смеялся, что если бы я с

Амальриком встретился, то меня бы прямо с самолёта спихнули бы в люк и вместе с

парашютом, ещё тёпленького, доставили в кабинет товарища Мясникова.

Замаскировав окна во двор портретами Ильича

(используя свои иллюстрации к поэме Владимира Маяковского), Толя решил

сконструировать крылья и, прежде чем полететь с колокольни, посадил свою

жену Галю за чертежи и за каждый чертёж стал ей платить реализованной гравюрой,

но потом гравюры закончились, и фонд заработной платы прекратил существование.

Толя Галю уволил, а попытка

свободного полёта завершилась палатой номер шесть. Но Толя не сдавался и,

выменяв свою старую готовальню на атлас по земледелию, замыслил воссоздать

новую библию.

Но как-то опять не заладилось, и,

ограничившись чистым листом бумаги, Толя приступил к строительству защитного

экрана.

О том, что Толя совсем и не Толя, узнал

в июле 89-го, когда в издательстве «Редактор» готовилась к печати моя первая

книжка и на использование Толиных гравюр в качестве иллюстраций потребовалась (с

указанием его паспортных данных) Толина доверенность.

И Толя оказался Адольф

Константинович.

И оставалось задним числом за Толю

порадоваться, как ему было сладко девятилетним пацаном носить в 45-м году имя

вождя.

Реализовав часть своей продукции, мы

привезли Толе в Москву заработную плату.

Позвонили сначала папе (мама умерла три года

назад, и папа теперь живёт один), и папа сказал, чтобы мы его поздно не

тревожили.

Так что пришлось заночевать у Толи на

дежурстве.

(Толя работает в Сокольниках при больнице и

следит за состоянием кислородных баллонов. Вместо ботинок у него, как у моей

соседки по Старому Невскому Натальи Михайловны, что-то похожее на галоши, а

вместо ремня – завязанная на бантик верёвка.)

Мы купили три бутылки кагора, два длинных

батона и пол кило любительской колбасы.

И ещё я ему подарил свои книжки и предложил

их, как и у нас на Невском, вместе с гравюрами разложить на Старом Арбате (где

ещё в 60-х Толя выставлялся и Булат Шалвович в поддержку таким, как Толя, даже

написал песню, призывая живописцев «окунуть в суету арбатских дворов» свои

кисти). Но Толя мне в ответ печально улыбнулся, что теперь его гравюры никому

не нужны, и в подтверждение его правоты (мы с Ленкой сами видели) сейчас там

сплошные салоны красоты, и если кинуть в автомат монетку, то, раскрывая свой

секрет, художник тебя одаривает обнажённой Лолиткой.

А утром, провожая нас до метро, Толя покосился

на трамвайную линию: оказывается, бойцы невидимого фронта отодвинули мешающий им

дом и, замыкая следящую систему, пустили трамвай напрямую; и теперь они могут

Толю кодировать прямо на работе, а если летит самолёт, то они его сначала тоже

закодируют, и тогда он летит как положено.

И даже Валина могила тоже имеет свой кодовый

знак, и, когда им необходимо, то замыкают его прямо на Толину квартиру.

Но Толя всегда начеку и, чтобы им

воспрепятствовать, примерно раз в два дня меняет расположение анода и катода.

А когда шли мимо забора, Толя вдруг отодвинул

штакетину и, скрывшись за кучей отбросов, долго не возвращался. Но вот, наконец,

вернулся и, подержав на ладони покрытый ржавчиной шуруп, очень довольный,

спрятал его в карман.

Мы прилетели из Америки и, зацементировав

нашинкованную «капусту» под паркет, я намылился (после двадцати лет разлуки) в

свой «родимый ГУЛАГ» и вместе с кипой фельетонов и дюжиной «Грустных вальсов»

прихватил с собой и пятьдесят Толиных гравюр.

И в «Магаданской правде» (я думал, я уже

«позабыт, позаброшен») со всех этажей сбежались меня потрогать и даже

познакомили с торгашом, клепающим, вроде Валеры Молота, копии, но только не

такого качества; и этот торгаш все пятьдесят гравюр у меня оптом скупил,

сначала, правда, заломил по баксу за экземпляр, но потом всё-таки устыдился - и

в результате сторговались на сотне.

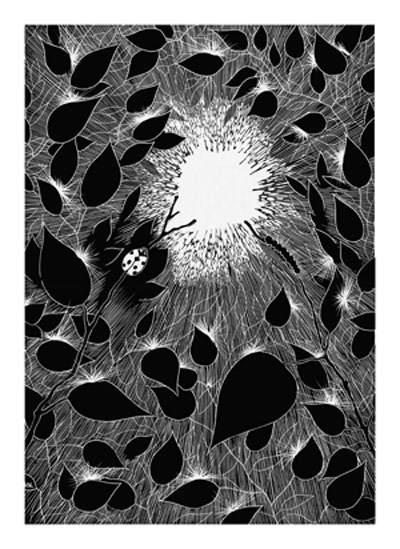

Анатолий Цюпа «Солнце»

И потом вместе с Толей и остатком Толиных

гравюр (как окажется через полтора года спасённых) из Москвы на попутном

грузовике к нам на Пушкинскую нарисовался Володя Ежов.

Это имя тебе ни о чём не говорит, и, тем не менее, ещё в

60-м году, когда в Переделкине хоронили Бориса Пастернака, напоминая

сумасшедшего, он осмелился прочитать «во весь голос»

«Август» или по-твоему (как ты однажды его окрестил) «по грибочки».

И через сорок лет Володя Корнилов подтвердил,

что «этот юродивый читал просто потрясающе». А твои «революционеры» Панкратов с

Харабаровым накануне, будучи на комсомольском собрании, как заметил в своей

песне Галич, залепили ещё живому Борису Леонидовичу «поленом по лицу».)

Ленка с Володей Ежовым в Москве, 1995

Володя взял над Толей шефство и вместо галош

купил ему «на толстой резине» ботинки, вместо верёвки – настоящий кожаный

ремень, а вместо телогрейки – на шёлковой подкладке двубортный костюм. И потом

нам всё рассказывал, как Толя моется в душе: встанет в плавках на кафель и, водя

кишкой, себя поливает, как будто на улице дождик. И всё протекает вниз к

соседям.

А потом я поставил на магнитофон ту же самую

плёнку, слушая которую ты пустил свою легендарную слезу («Плач пойманных

уток» был Валей посвящён Толе Цюпе, и когда я этот текст пою, то, как сказал

обо мне Володя Корнилов, у меня «горе - так это действительно горе». Но сначала

свои стихи читает сам Валя.)

И Толя, когда услышал Валин голос, то как-то

весь встрепенулся, точно почувствовал какой-то зов. И мы потом с Ленкой всё

время об этом думали.

А потом из Магадана к нам в Питер прилетели из

музея истории Колымы и купили у меня в качестве экспонатов ещё 15 Толиных

гравюр, и я им надписал все свои самопальные книжицы. И ещё я им рассказал, как

меня прямо из лап Амальрика чуть не заточили в наручники, и подарил им «Записки

диссидента». И они меня стали упрашивать: «а вы не можете их тоже надписать?»

И я им сказал, но ведь я же не Амальрик, и

прочитал им свой эпиграф к Лёне Косогору. Но после второй бутылки они

меня всё-таки убедили, и я в конце концов сломался. И теперь в музее истории

Колымы книжка, написанная Андреем Амальриком, надписана Анатолием Михайловым.

И на шестидесятилетие Магадана пообещали

пригласить нас вместе с Толей на торжества и даже оплатят нам дорогу. А дорога

туда – как две дороги в Нью-Йорк. Но сбыться этому так и не суждено. Потому что

Толя через полтора года погиб.

Ты вроде бы как-то заикнулся, что Нортон, или кто-то

ещё, обещал тебе подбросить каталог, и я всё мечтал хотя бы пару штук,

пускай даже и на английском, у тебя выклянчить: один подарю Толе, а другой – под

стекло в музей.

Но тоже не суждено; зато филиал музея истории

Колымы будет теперь у тебя в Божедомке.

И где-то в марте к нам на Пушкинскую вдруг из

Москвы звонок, что Толя куда-то исчез. Обычно примерно раз в неделю они

встречаются у Володи на дому, и Володя ему покупает продукты питания и

какую-нибудь безрукавку (или, например, шарф), после чего они с Толей выпивают.

А тут вдруг пропал на целый месяц.

Сначала Володя позвонил Толе в больницу, но

там ничего не знают, и тогда он поехал к Толе домой.

За исключением Володи, эту квартиру так никто

никогда и не видел. И Володя говорит, что у Толи даже нет раскладушки. И не

совсем понятно, на чём Толя спит. Одни провода и какой-то металлический хлам.

И сразу же напрашивается гамак, в котором спал

Кручёных, когда к нему приезжал из Америки Бурлюк.

И уже во дворе Володя почувствовал запах гари.

А когда заходил в подъезд, то запах гари становился всё гуще и гуще. И сквозь

дымное марево прямо на копоти дверей белым по чёрному высветился, как на пыльном

капоте брошенного автомобиля, фашистский знак.

Когда Толя горел, то соседи, конечно, сразу же

всё унюхали. Но никаких пожарных никто не вызывал. И, тем не менее, огонь так

никуда и не переметнулся; наверно, всё-таки сработал Толин экран.

Матрицы, при помощи которых Толя тридцать лет

назад резал свои линогравюры, все подчистую сгорели. Так что теперь

Толиных работ уже никогда больше в природе не будет.

Сгорели и все работы маслом, хотя никто об

этих Толиных эскизах вообще не знал. И Володя даже хотел их привезти вместе с

гравюрами к нам на Пушкинскую, но Толя ему запретил, так как они по мнению Толи

были ещё сырые. Свои работы маслом Толя считал для себя самыми главными, а

«Мальчики с одуванчиками» служили ему в качестве приработка. И когда меня

вызвали в КГБ на беседу с товарищем Горбатых, Толя уже готовил для своего

главного детища кисти. И тут вдруг фельетон.

Организацию Толиных похорон Володя взял на

себя, и всё получилось, как в сказке: жил в нищете, а похороны закатили

как принцу. С отпеванием в церкви возле станции метро Новослободская.

Пока его не хватились, уже сменилось время

года, и поэтому гроб даже не открывали; и создавалось впечатление, что Толи там

вообще нет. Куда-то взял и улетучился. Но всё равно как-то легче: я не хочу,

чтобы на меня смотрели на мёртвого. Пускай уж лучше пепел, и, как бумажный

кораблик, пустить его в зелень ручья.

А жена с дочерью на отпевание даже не

приехали. Но тут всё понятно: помимо потери жилплощади, Толя им не оставил ни

копейки. И теперь эта квартира просто уйдёт государству.

Квартира сатаны (как её окрестили Толины соседи).

И Толина жена с дочерью Толю посмертно

прокляли. А когда-то Галя мне всё улыбалась: «Тосенька… Тося…» - ведь я для

них был одно время чуть ли не кормилец.

Но и мы, в свою очередь, Галю тоже прокляли. И

больше её никогда не увидим.

Володя говорит, что бабы вообще все стервы. И

помню, Толя, когда я его спросил, а как же дочь, не то чтобы с этим согласился.

Но далеко от Володи не ушёл.

- Ну, что, - улыбается, - дочь… - и как-то

виновато опустил глаза, - баба… она и есть баба…

А хоронили Толю под Москвой на Востряковском

кладбище. И было нас на весь катафалк всего только четверо. Помимо шофёра,

который помогал тащить гроб.

И когда пили водку, Володя, верный своей

традиции, заголосил:

- Нас мало, нас может быть трое…

И всё по-хозяйски примеривался к

облакам и к соснам, и всё приговаривал, что уж теперь-то Толина квартира – то,

что надо.

Анатолий Цюпа «Комета»

ОБХОДЧИК

памяти Володи

Ежова

У изголовия

Бориса Пастернака

все помнят

молодого человека,

закрыв глаза,

качаясь и дрожа,

закинув голову

и конвульсивно заикаясь,

читающего

«Август», словно плач,

навзрыд, как

заклинанье, как молитву.

Его хватились и

хотели пригласить

туда, где

люстры, где камин, и где поминки.

Но след его

простыл: он был уже в Москве,

а может быть,

садился в электричку.

Но раз в

полгода ровно сорок лет,

нет, даже сорок

три, последним заклинаньем

он возвращается

в «трепещущий ольшаник»,

где каждая

сосна ему сестра.

март 2004

Володя Ежов на Пушкинской, 2003

читать дальше

| к содержанию